Quien quiera conocer la historia de un pueblo, que vaya al cementerio

Una vez escuché a alguien decir a otra persona: “Si querés conocer la historia de un pueblo, andá al cementerio”. No recuerdo quién se lo dijo a quién, dónde ni cuándo; he llegado a sospechar que ese diálogo nunca sucedió, que fue un producto de mi imaginación. Pero, cada vez que la recuerdo, la frase sigue pareciéndome tan buena que me convenzo de que no fui yo, de que tiene que habérsele ocurrido primero a otro.

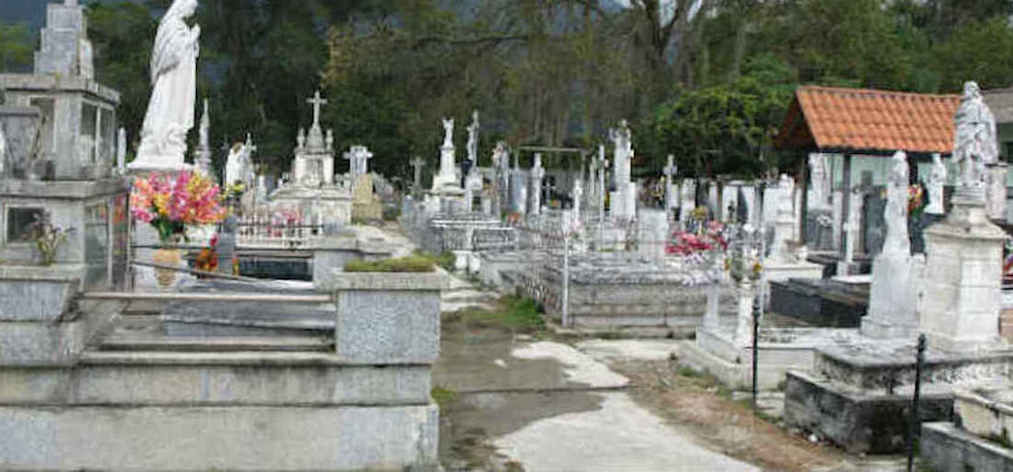

Quizá en esa idea radique una de las claves de esa suerte de fascinación que los cementerios ejercen sobre muchas personas. Yo he visitado unos cuantos: el de Père-Lachaise en París, el de los Reyes en Ginebra, el de la Chacarita en Buenos Aires, el judío de Praga, el estadounidense de Normandía, el de la Almudena en Madrid. También el Valle de los Caídos, que, además de muchas otras cosas, es también un cementerio. Desde Viena hice una excursión hasta el Friedhof der Namenlosen (“Cementerio de los Sin Nombre”), que en Antes del amanecer parece hallarse dentro mismo de la ciudad y en realidad se encuentra muy en las afueras, a unos buenos 11 kilómetros del centro. Por más que busqué la tumba de la niña de la que hablan Jesse y Céline en la película, no di con ella, de modo que lo asumí como parte de la ficción.

Y también visité, claro, cementerios pequeños y pobres, en poblados pobres y pequeños, donde yacen los restos de familiares y conocidos. En todos ellos, aun de modo inconsciente, pude comprobar la veracidad de la frase que escuché una vez. Los cementerios cifran la historia de los pueblos y ciudades, aunque en negativo, como los rollos de la fotografía analógica. Hay que saber observarlos a trasluz y entenderlos al revés: invertirlos mentalmente para convertir la claridad en oscuridad, las sombras en luces, los fantasmales iris blancos rodeados de escleróticas negras en ojos comunes y corrientes.

Se me ocurre que, para un pueblo, tener su propio cementerio implica algo así como alcanzar su mayoría de edad. Me resulta inevitable el recuerdo de Macondo, según las míticas primeras páginas de Cien años de soledad. Cuando José Arcadio Buendía insiste con el proyecto de mudar el pueblo, Úrsula le asegura que no se irán:

—Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo.

—Todavía no tenemos un muerto —dijo él—. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra.

Úrsula replicó, con una suave firmeza:

—Si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero.

Y no se van, claro está. Unas cuantas páginas más adelante, llega a Macondo un corregidor, al que José Arcadio le informa: “Somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural. Ya ve que todavía no tenemos cementerio”. Hasta que se muere Melquíades, el gitano amigo de José Arcadio. El narrador nos cuenta que “lo sepultaron en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para el cementerio, con una lápida donde quedó escrito lo único que se supo de él: MELQUÍADES”.

Pareciera entonces que, más que la vida (el nacimiento de un hijo), es la muerte la que establece en un sitio. La sepultura como un ancla que fija al pueblo en su lugar y elimina toda posibilidad de mudanza.

Me voy al otro extremo: pienso en Agustín Fernández Mallo y la pospoética, su proyecto literario, en cuyo marco juega con y reescribe a ciertos clásicos. En su novela Nocilla Dream habla de las micronaciones, esas “pequeñas entidades autoproclamadas como estados independientes” y que en ocasiones no ocupan más que el jardín de una casa. Imagina una llamada Isotope Micronation, ubicada en una especie de gran cubo subterráneo bajo el desierto de Nevada, Estados Unidos, un sitio antes ocupado por un Centro de Recogida de Residuos Radiactivos del Gobierno.

“Les sobra tanto espacio que los 178 habitantes pueden pasar hasta un mes sin verse ni una sola vez […] Saben que el día en que alguno se muera inesperadamente de camino a alguna sala o galería, tardarán mucho tiempo en encontrarlo, pero aún no se ha dado ese caso: la micronación tiene apenas diez años y, desde ese punto de vista, de momento aún son inmortales.”

Los habitantes de Isotope Micronation practican un curioso divertimento:

“Consiste en, una vez por semana, y en unas hojas impresas a ese efecto, marcar con una X el nombre del ciudadano que cada cual estime que será el primero en morir. Quien más X acumule sobre el nombre del primer desafortunado, será el ganador, a quien le corresponderán en premio los bienes íntegros del muerto. Cada semana todos están atentos a qué niño se pone enfermo, qué adulto asume una actividad de riesgo, o qué olor tiene esa noche la sopa del fast-food en caso de sospechar que el camarero lleva ya marcadas junto a tu nombre un montón de X”.

No sé si alguna de las decenas de micronaciones diseminadas por el mundo —y que en ocasiones reclaman soberanía también sobre otros planetas e incluso en todo el espacio exterior— tendrá ya su propio cementerio. Quizá la Ciudad Libre de Christiania, el barrio creado por los hippies en Copenhague en los años setenta, podría lograrlo. Parece difícil, por ejemplo, que la más famosa de las micronaciones, el Principado de Sealand, montado sobre una plataforma marina a 10 kilómetros de las costas del Reino Unido, pueda tener su propio cementerio. Parece difícil también, de todos modos, que los habitantes de Sealand piensen alguna vez en mudar su territorio a otra parte. Aunque con esa gente nunca se sabe.

Una vez, no recuerdo a cuento de qué, le hablé de un cementerio a una chica española. Me respondió algo así como: “Es que vosotros los argentinos tenéis esa obsesión por los cementerios”. No se lo pregunté en ese momento y nunca pude entender muy bien a qué se refería. ¿Habrá sido porque el cementerio de la Recoleta se suele mencionar como atractivo turístico de Buenos Aires? ¿Porque nuestra historia reciente dejó un saldo de 30 mil muertos sin tumba e instauró la figura jurídica de los desaparecidos? ¿Por alguna otra razón que se me escapa? En fin, no sé si los argentinos estamos obsesionados con los cementerios, pero seguro que unos cuantos, aunque no hagamos apuestas acerca de quién se va a morir como en Isotope Micronation, somos presa de esa fascinación de la que hablé al principio.

En todo caso, creo que la ausencia de cementerio —es decir, la imposibilidad de visitarlo— también es una forma de conocer la historia de un pueblo: su edad, sus peculiaridades, sus tragedias. Y, a diferencia de los cementerios, que cifran la historia en negativo, a la ausencia no hace falta observarla a trasluz y entenderla al revés. La ausencia habla de un modo mucho más directo.